Après les occasions manquées de Jean Morières, Didier Petit, Roger Turner, Pascal Contet, Philippe Deschepper, François Cotinaud, Pascale Labbé, Carlos Zingaro, Veryan Weston, Stéphane Payen, Fred Van Hove et moi-même, terminons ce cycle avec celles de Guy Le Querrec, Adam Linz et Bernard Vitet

Après les occasions manquées de Jean Morières, Didier Petit, Roger Turner, Pascal Contet, Philippe Deschepper, François Cotinaud, Pascale Labbé, Carlos Zingaro, Veryan Weston, Stéphane Payen, Fred Van Hove et moi-même, terminons ce cycle avec celles de Guy Le Querrec, Adam Linz et Bernard Vitet !

Réponses réunies par Laure Nbataï, Raymond Vurluz et Valérie Crinière et parues début 2005 dans le n°12 du Journal des Allumés du Jazz

Dans le cadre du Cours du Temps, nous avons l'habitude de retracer l'histoire de musiciens qui ont marqué le demi-siècle passé. Pour ce numéro, nous marquons une pause en vous proposant des petites histoires, celles d’occasions manquées, de rêves qui tournent court. Le Cours du Temps en aurait-il été affecté ? Le leur, le vôtre, le nôtre ?

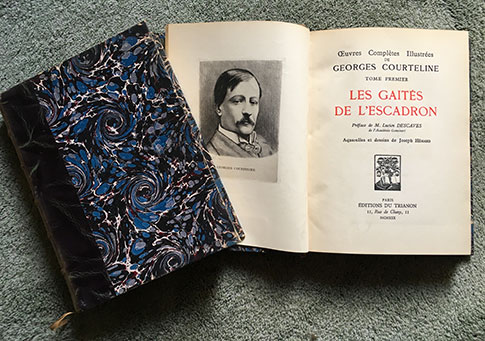

Michèle Morgan sous les flashes par Guy Le Querrec

Même si la petite histoire que je choisis de raconter remonte à un bon

bout de temps, plus de 35 ans, elle ne s’est jamais dissipée dans les

brumes des eaux qui coulent le long des quais. Le « il était une

fois » se passe en 1967, le mardi 27 octobre très exactement, durant la

période de mes tout débuts, bien incertains, dans le métier de

photographe. Je fais à cette époque équipe avec un copain un peu plus

aguerri que moi, Philippe Mousseau, ex-assistant de Jean-Pierre Leloir,

l’œil le plus réputé du jazz dans notre hexagone. Notre travail était

diversifié, comprenant au gré des clients, une partie labo

(développements et tirages) et de petites prises de vue. Les commandes

sont rares et la plupart du temps modestes.

Survient alors une commande imprévisible et plus conséquente. Le mensuel

féminin de la CGT, Antoinette, me sollicite pour photographier Michèle

Morgan chez elle dans son très bel appartement de l’île Saint-Louis

pendant son interview. Il est prévu, par ailleurs, qu’elle s’habille de

la robe choisie pour son réveillon de Noël, petite exclusivité offerte

aux lectrices dans le numéro de décembre. La journaliste, Mary Cadras,

soucieuse de l’image de son magazine, me demande de lui garantir

d’apparaître, pour la circonstance, sûr de moi et professionnel. On

convient alors avec mon partenaire qu’il jouera le rôle de l’assistant,

valorisant ainsi mon statut de photographe et celui d’Antoinette. Pour

donner encore plus d’allure à notre apparition, nous décidons

d’accélérer l’achat prévu de deux flashes électroniques Balcar avec

cellule photoélectrique d’occasion à un collègue photographe de mode.

Dans la précipitation, il n’avait pu que nous donner des explications

très succinctes sur le mode d’emploi du matériel.

Le photographe, son assistant et le prestigieux matériel se retrouvent

donc avec la journaliste et ses recommandations, flattée et

impressionnée de rencontrer une star du 7e art. De mon côté, j’avais du

mal à me soustraire à l’appréhension de me retrouver face à une vedette

que je n’avais rencontrée jusqu’alors que sur l’écran du cinéma de mon

quartier, à la séance de neuf heures du soir.

Tout se met en place, l’interviewée, l’intervieweuse et, bien entendu,

les deux flashes Balcar, avec leur parapluie pour diffuser la lumière,

placés à environ 1m50 du “modèle”. Arrive le moment fatidique de la

mesure du temps de pose. À la lecture du premier éclair, 122 de

diaphragme s’affiche sur le posemètre, réglage inatteignable sur les

objectifs de nos appareils, comme sur tout autre existant sur le marché.

Incompréhensible ! Mon assistant plus expérimenté ne s’affole pas.

Je ne partage pas sa quiétude mais le laisse modifier les

réglages : réduction de l’intensité de l’éclairage de moitié et

éloignement des lampes. D’abord 3 mètres, puis 4, puis 6, jusqu’à la

limite extrême du salon qui mesure bien 10 mètres ! Plus on recule,

plus mon inquiétude grandit. Nous sommes à coup sûr dans l’aberration,

l’absurde et le ridicule, et dans les grandes largeurs.

Action. Il faut malgré tout déclencher. Ce n’est qu’après le dernier

déclic que je comprends l’erreur : conséquence de notre coupable

ignorance technique, nous avons utilisé la mauvaise échelle de la

cellule photoélectrique (lumière forte au lieu de lumière faible).

Résultat : sous-exposition d’au moins 10 diaphragmes (l’équivalent

d’un réglage pour la plage en plein soleil, pour photographier dans les

couloirs du métro !). Foutu, sans espoir. On va tout de même développer

les films plus de deux heures au lieu des huit minutes préconisées. Sur

les négatifs Michèle Morgan apparaît à peine en silhouette et

l’inquiétude se transforme en panique. Que faire ? Surtout ne pas

prévenir la journaliste sortie rassurée de l’interview et de la prise de

vues, de nous avoir vus assumer avec aplomb nos fonctions. Téléphoner

pour l’informer de notre ratage est inenvisageable. Apprendre à Michèle

Morgan notre infortune, je ne m’en sens pas capable.

Il faut pourtant prendre une décision. Je choisis le chemin à moi le

plus accessible, celui de l’escalier de service arrivant dans la

cuisine. Je frappe à la porte, c’est la cuisinière qui ouvre. À elle,

j’ose raconter notre mésaventure, sans préciser toutefois les causes de

ce ratage technique, de cette occasion manquée, qu’il faut pourtant

réussir sous peine de sanctions sérieuses. La cuisinière, très attentive

à nos déboires, m’explique qu’elle va en parler à Madame Morgan qui,

selon elle, est très gentille. Elle acceptera donc vraisemblablement de

simuler l’interview et de se revêtir de sa robe de Réveillon. Je dois

revenir le lendemain pour connaître la décision de Madame Morgan.

C’est d’accord. On recommence donc la séance de rattrapage le vendredi

27 octobre. Fortuna. Coup de chance, dehors le soleil brille et inonde

d’une très belle lumière naturelle le grand salon. Plus besoin d’allumer

les Balcar. Plus d’éclair pour essayer de faire des photos du tonnerre.

Retrouvant plus d’aisance, j’ose lui demander des poses n’ayant pas

existé lors de la première prise de vues. Heureusement que le miroir a

deux phases.

Tirages terminés, j’appelle la journaliste Mary Cadras et lui raconte

qu’insatisfait des premières photos pas assez diversifiées, j’ai préféré

demander une nouvelle séance. Pas un mot sur les causes réelles de ce

deuxième passage chez Madame Morgan.

La photo non prévue au programme a fait la double page et je suis sorti

de l’épreuve, rassuré, grandi et professionnalisé. Et elle a de beaux

yeux, tu sais ?

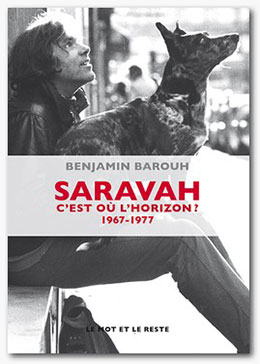

Fat Kid Wednesdays par Adam Linz

Quand on est jeune, on recherche les trucs qui semblent éternels. Ces

trucs magiques ! Et parfois on les trouve là où l’on s’y attendait

le moins. Depuis que j’ai douze ans, je vis dans le Minnesota, à

Minneapolis pour être précis. Un coin sympa où les gens se sentent bien

et où il y a étonnamment une scène artistique florissante. Pas seulement

l’art moderne, mais aussi la musique et la danse. Je devins musicien et

mon meilleur copain Mike acteur, je partis pour New York apprendre avec

les grands tandis que Mike resta à Minneapolis à écorner des scénarios

et à suivre des études théâtrales prétentieuses. Mais pendant les

vacances, on se retrouvait pour dénicher l’enchantement que recherchent

tous ceux qui viennent de dépasser leurs vingt ans. L’été 1994, on l’a

simplement découverte dans notre propre cour.

C’était un jour couvert de fin août. Lorsque vous êtes jeunes, il arrive

que tout ce que vous ayez à faire c’est de bosser, que ce soit la

musique ou un scénario, et de boire toute la journée. Mike et moi nous

sommes retrouvés embarqués dans la même galère ce jour-là, à bavarder et

s’emmerder. Je ne sais plus comment le sujet est arrivé sur la table,

mais nous nous sommes senti tous les deux assez en nage pour tenter une

balade jusqu’à la piscine municipale. Une piscine avec des vagues !

Mais pas une piscine à vagues à la Bunker Hills qui dépend d’un country

club avec un golf où les riches se mettent d’accord sur les prochaines

frappes contre les opprimés. Apparemment ils ont besoin d’une piscine

géante avec des vagues pour faire ça. Très bien ! En voiture et on

est parti.

Le soleil avait disparu et nous étions agréablement assis devant la

piscine, avec un verre, prêts à grignoter. Mais nous étions aussi près

de la location des bouées. En Amérique, lorsque vous avez une piscine à

vagues il faut que vous fassiez un maximum de fric, alors vous louez des

bouées pour que les enfants puissent flotter. À la demi-heure, ça

rapporte ! Mike se retourne vers moi tandis que je me remets de

notre muflée matinale : “Bon dieu de merde, regarde-les tous !

T’as vu tout ce peuple.” Je lève les yeux vers quarante gamins tous

plus larges que grands. C’est ça, des FAT KIDS (NdT : gros

gamins) !

J’étais un gosse obèse en train de grandir. Comme Mike, toujours plus

imposant que les autres. Je pense que c’était pour ça qu’on était de si

bons potes. On avait tous les deux eu la même enfance triste, tourmentés

et laissés à nous-mêmes. Ainsi nous n’étions pas simplement de vilains

adultes dégoisant sur la corpulence des enfants. Ils étaient

gigantesques. Je n’avais jamais vu des gosses aussi ronds, tous avec

entre les mains de la bouffe achetée à la guérite du snack, barres de

crème glacée et sacs de chips, soupirant pour une dernière plongée. Le

plus gros étant évidemment le grand gagnant, comme si on assistait à un

combat de sumos à Tokyo. Le maître-nageur fait une annonce : “on ne

court pas, on ne saute pas, on n’éclabousse pas.” Mike

renchérit : “et tous les gros gamins foutent le camp de ma

piscine.” Ha ha ha. C’est ainsi que dans les heures qui suivirent sont

nés les Mercredis des Gros Gamins, les Fat Kid Wednesdays.

C’est que personne ne va à la piscine le mercredi. Cette journée est

réservée aux plus lourds de nos enfants. La baraque de bouffe est fermée

et il y a des frimeurs. C’est ça, des frimeurs. Ils ressemblent à des

motards, avec leurs jeans déchirés, leurs vestes de cuir et les

piercings par-dessus le marché. Au bout du bassin il y a trois balances à

fléau pour peser les enfants. Trop gros, vous êtes viré. Il n’y a pas

de surveillants parce que tous les enfants flottent. Si cela faisait loi

ça pourrait balayer le pays et sa gloire ne cesserait d’augmenter. De

gros gamins dans des piscines à vagues. C’est le genre d’enchantement

qu’on ne peut trouver qu’en traînant avec son meilleur ami. Tous les

deux traversant la vie à toute blinde, en se demandant si quiconque

écouterait les notes ou les mots. Et ces Fat Kids, que leur

arrivera-t-il ? Certains disparaîtront sous l’opinion publique.

D’autres poursuivront, se souvenant de ce jour ensoleillé et partageant

cette histoire avec qui veut l’entendre. Fat Kid Wednesdays pour

toujours.

Gagné ! par Bernard Vitet

Des occasions ?

Une de perdue, dix de retrouvées...

Sans compter les occasions d'avoir raté l'occasion de rater une occasion.