vendredi 31 octobre 2014

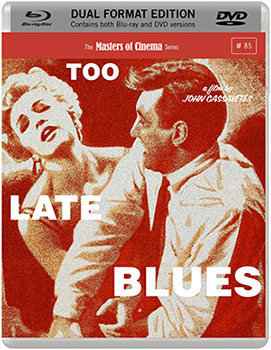

Too Late Blues

Par Jean-Jacques Birgé,

vendredi 31 octobre 2014 à 00:13 :: Cinéma & DVD

Pete Kelly's Blues m'a donné envie de revoir le second film de John Cassavetes, Too Late Blues, réalisé deux ans après Shadows, un chef d'œuvre où l'improvisation doit beaucoup au jazz, d'autant que la musique est signée Charles Mingus avec les solos de sax de Shafi Hadi. Il y a longtemps que je n'avais pas regardé de Cassavetes. J'avais oublié l'homosexualité latente qui se cache derrière l'amitié virile et un machisme assez ringard. Les filles jouent sublimement. Le rythme est épatant, mais je ressens un malaise devant les poncifs qui circulent de film en film. Les gars sont des losers. Too Late Blues. Y aurait-il une culpabilité chez les blancs à jouer du jazz ? On ne filme que ce que l'on aime. Cassavetes avait le swing, mais ses personnages sont pitoyables. Je n'ai jamais supporté l'odeur mâle des loges dans les boîtes de jazz avec leurs plaisanteries potaches de copains de régiment. Pour avoir un temps fréquenté les jazzmen afro-américains, je ne me souviens pas de cette ambiance glauque. J'étais si jeune avec Sidney et encore trop avec l'Arkestra de Sun Ra ; quant aux rushes que j'avais tournés avec l'Art Ensemble of Chicago j'ignore ce qu'ils sont devenus. Il suffit de la présence d'une seule fille pour que l'ambiance soit plus digne (je n'y avais jamais pensé, mais ces fois-là il y avait toujours une Agnès dans le champ). Quant à Too Late Blues, ce n'est pas le meilleur de son auteur, mais il a le mérite de représenter la tentative infidèle de Cassavetes de frayer avec Hollywood, ici la Paramount. À la fin du film, le héros joué par Bobby Darin, lâche et paumé, revient vers ses copains. Il ne lui reste plus qu'à s'excuser, à commencer par la fille, formidable Stella Stevens.