Je m'attendais à voir des parures de plumes, de sequins et de perles aux couleurs explosives comme dans la série TV

Treme de David Simon. Elles y sont, somptueuses, magiques, éclatantes. Mais j'ai d'abord été saisi par l'histoire de la colonisation de l'Amérique du Nord et de l'esclavagisme qui l'accompagna. La présentation de

l'exposition Black Indians au Musée du quai Branly, conçue par

Steve Bourget, laisse penser que tout tourne autour du

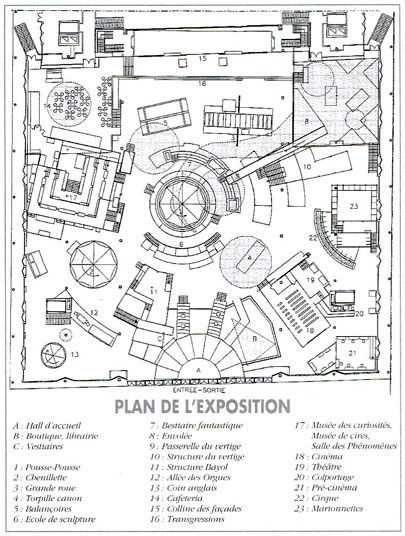

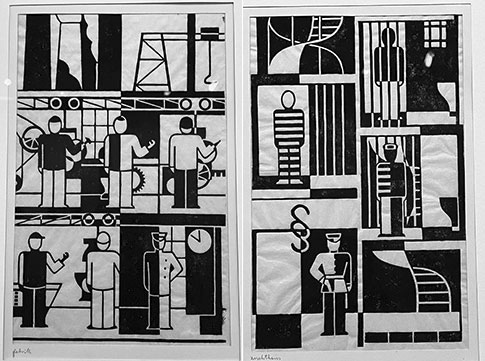

Mardi Gras lorsque défilent les Black Indians, les Baby Dolls, les Skull and Bone gangs, accompagnés par les fanfares des Second Lines. On sera comblé, mais avant d'en arriver là on admirera les coiffes et carquois, calumet et mocassins, manteau et tunique des Amérindiens des Plaines, et les instruments de musique africains que le blues et le jazz développeront, les luths devenant par exemple banjos. Plus avant, je découvre la place de la France dans la conquête du Nouveau Monde, ses guerres et la perte progressive du continent ravi aux autochtones au profit des Anglais. Cette partie largement développée dans l'exposition l'est curieusement beaucoup moins dans le magnifique catalogue. Par contre on y lit des contributions essentielles comme

Le Mardi gras de l'anthropocène de

Rebecca Snedeker rappelant l'origine conservatrice des défilés et leur avenir compromis par la montée des eaux ou

Supposons qu'ils ne veuillent pas de nous ici ? de

LaKisha Michelle Simmons retraçant la topographie raciale d'

uptown et

downtown.

Tout commence en 1682 par la prise de possession du bassin du Mississipi par

René-Robert Cavelier de La Salle au nom de Louis XIV. En 1718 la Nouvelle-Orléans est fondée par

Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville et, un an plus tard, arrivent les premiers esclaves au bord de

L'Aurore dans le golfe du Mexique. De 1763, fin de la

guerre de Sept Ans au profit des Anglais, à 1803, vente de

la Louisiane aux États-Unis, la France disparaît du continent. Mais dès 1724, la promulgation du

Code noir entérine l'esclavagisme dans sa forme la plus cruelle. Pour une fois la chronologie est opportune, nous permettant de comprendre comment on en est arrivé là. L'exposition dresse le portrait terrible du racisme qui permet d'exploiter au maximum la population afro-américaine après avoir spolié les Amérindiens de leurs terres. C'est d'ailleurs pour commémorer l'aide que ceux-ci apportèrent aux esclaves en fuite que les Black Indians s'en inspirèrent pour leurs costumes, probablement influencés aussi par la culture du peuple africain des

Yorubas. Face à l'évangélisation forcée, la

prophétie du Bison blanc des Amérindiens et les traditions africaines accouchent du culte

vaudou. Si les mariages entre Amérindiens et Afro-américains sont évoqués, les viols par les blancs semblent avoir été occultés. C'est pourtant un sujet de préoccupation important pour les Nord-américains enclins à interroger leur patrimoine génétique sur l'existence de sang

rouge ou

noir. Les

suprémacistes blancs avaient formé des milices criminelles tel le

Ku Klux Klan, toujours en activité même si nettement moins virulent. Après la conquête de l'Amérique par les Européens, ce sera au tour des Afro-américains de s'affranchir de leurs maîtres esclavagistes.

À la fin du XVIIIe siècle, la

révolution haïtienne, avec

Toussaint Louverture, fut la première révolte d’esclaves réussie du monde moderne. Les assassinats de Martin Luther King, Malcolm X, de nombreux Black Panthers jusqu'au meurtre récent de George Floyd, la violence quotidienne qui perdure, ainsi que l'ethnocide et la déportation subis par les

Amérindiens (les

natives), montrent que la ségrégation et les inégalités sont encore extrêmement vivaces aux États-Unis, comme les a filmées Raoul Peck dans sa remarquable série TV

Exterminate all the brutes.

En 1964 le

Civil Rights Act met fin à la ségrégation et la discrimination, mais ce n'est donc qu'officiel, la population noire est toujours stigmatisée. On l'aura constaté avec

l'ouragan Katrina où les quartiers pauvres de La Nouvelle-Orléans ont été plus terriblement inondés, même si 80% de la ville ont été touchés. Spike Lee en avait tiré le documentaire en quatre parties

When The Leeves Broke et j'avais cité un témoignage morbide tiré d'un

livre de Mark Jacobson montrant la misère de la population. Tout cela est présent dans l'exposition, ponctué par des œuvres contemporaines de Vincent Valdez, Michael Ray Charles, Philip Guston ou Charles Fréger, avant d'arriver au clou du spectacle, la dernière salle, œil du cyclone de la scénographie des Studios

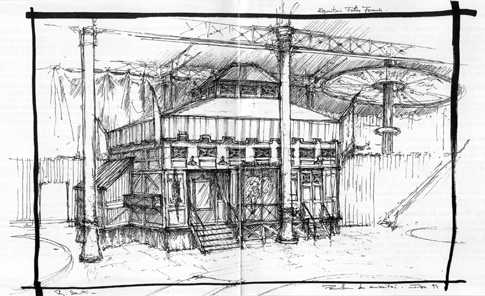

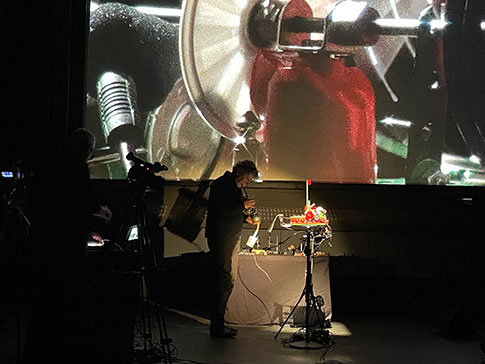

Formule (Juliette Dupuy) et

Vaste. Jusqu'ici on avait tourné autour, épousant la forme de la rampe qui monte aux collections permanentes du musée. Les objets, les costumes, les films, les cartels nous avaient progressivement amenés à la dernière salle, lumineuse, contrastant avec les précédentes. Des fils tombent du ciel comme des harpes de couleur. Ceux qui défilent ont eux-mêmes cousu et brodé leurs costumes incroyables au prix de grands sacrifices, parfois aidés par les institutions caritatives appelées

Social Aid and Pleasure Clubs. Après toutes les misères endurées pendant des siècles, jusqu'à la crise sanitaire de la Covid, la parade des Black Indians marque un acte de résilience, une manière de défier la pauvreté et la mort.

Lors de notre

périple initiatique autour des USA en 1968, ma petite sœur et moi avions fait un passage éclair dans l'ancien quartier français de La Nouvelle-Orléans, mais n'ayant pas trouvé comment nous loger, nous avions repris le Greyhound Bus un peu avant minuit. Heureusement, me souvenant encore de

Sidney Bechet qui m'avait laissé souffler dans son saxophone soprano lorsque j'avais cinq ans, je retrouve l'atmosphère de fête de La Nouvelle-Orléans, formidable remède aux pires mésaventures.

→

Exposition bilingue Black Indians de La Nouvelle-Orléans, Musée du Quai Branly Jacques Chirac, jusqu'au 15 janvier 2023

→

Catalogue Black Indians de La Nouvelle-Orléans, Actes Sud, 43€ à la boutique du musée où j'ai aussi acheté le triple CD

Haïti Vodou (1937-1962) sorti chez Frémeaux et Associés, ainsi qu'un joli hochet péruvien de noix de chacha qui sonne très joliment.