L'art et la science m'ont toujours semblé connectés. Les mathématiques recèlent une poésie insoupçonnable pour ceux qui ne parlent pas leurs langues et l'art fut toujours tributaire des inventions technologiques de son temps. Nombreux créateurs pensent éviter d'enjamber le ruisseau qui les sépare, d'autres échappent à ce à quoi on les destinait en allant piocher leur inspiration sur l'autre rive. En grossissant, le fleuve s'avère souvent porter le nom du Styx tant la souffrance est trop forte pour les plus imaginatifs. Rejetant le monde que la société veut leur imposer ils en inventent de nouveaux où certains d'entre eux se perdent pour parfois mieux se reconstruire.

En présentant deux artistes radicalement différents comme

Eugen Gabritschevsky (1893-1979, à droite), abusivement associé à l'art brut, et le jeune

Nicolas Darrot né en 1972 (à gauche) dont les œuvres puisent dans les ressources mécaniques de la robotique, La Maison Rouge réussit à interroger le mystère de la création, dans ce qu'il a de plus sacré et de plus trivial. Gabritschevsky, devenu schizophrénique, peint dans la solitude et le silence pour échapper à ses crises d'angoisse, Darrot raille les rites sectaires de la religion qu'il met en scène avec humour. L'un et l'autre puisent dans la science pour servir leur art.

Il est probable que les recherches du jeune biologiste Eugen Gabritschevsky sur les mutations d'insectes, qui lui permirent de jeter les bases des premières lois de l'hérédité, ont influencé sa peinture une fois qu'il a sombré dans la paranoïa schizophrénique, mais personne ne put sûrement identifier l'origine de son basculement soudain.

Insectes mutants, il y en a aussi à foison chez Darrot avec sa série

Dronecast, armée d’insectes équipés pour des opérations d’assaut, rappelant furieusement les instruments des jumeaux gynécologues du film

Dead Ringers (Faux-semblants) de David Cronenberg ou avec celle de ses

Curiosae, scènes de domination

bondage où une mante religieuse se fait sadiser par de gros coléoptères.

Les tourments douloureux se font sentir chez Gabritschevsky, ici comme dans toute son œuvre sombre hantée par les formes en transformation, tandis que Darrot développe une vision critique des forces qui veulent nous guider à notre perte, corps d'armée ou églises formatrices. Celui-ci utilise la transformation pour mettre en scène de petites fictions animées où ses automates sont agis par les fils du marionnettiste. Ailleurs

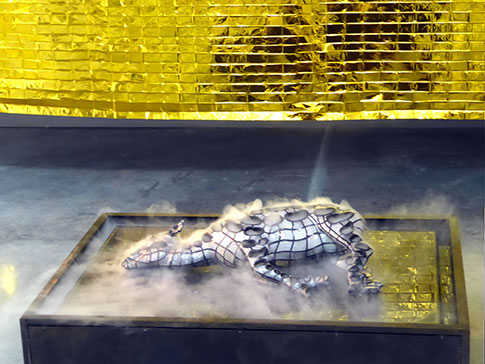

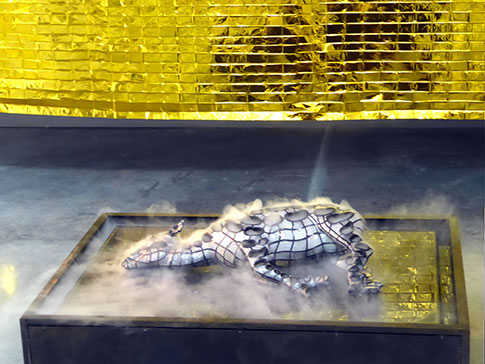

Misty Lamb (ci-dessous) utilise la vapeur d'eau qui se nébulise grâce à des ultrasons pour jouer de la transsubstantiation chère au christianisme.

Le gigantesque drap métallique qui évente l'agneau brumeux rappelle le culte du veau d'or. S'il avait connu les installations animées de Darrot, Gabritschevsky aurait-il fini par rire de ses angoisses ? L'art offre de conjurer le sort. En sondant les profondeurs de la pensée, parmi leurs rêves et leurs cauchemars, les artistes créent de nouveaux paysages qui distordent les dimensions du réel. Face aux visages de Gabritschevsky, Darrot finirait-il par rire jaune ?

Ariel (ci-dessous), sorte de yéti en

ghillie suit, est le génie qui guide les esprits dans

La tempête de Shakespeare, ici deux fantômes en toile de parachute actionnés comme les autres pantins de Darrot par des vérins pneumatiques programmés informatiquement. La musique de

Quentin Sirjacq accompagne élégamment les mouvements aériens des ectoplasmes et les génuflexions du shaman qui se tortille en faisant mine de se prosterner. Les œuvres de Nicolas Darrot sont fondamentalement politiques, cruelles et incisives, drôles et provocantes.

Pour ses séries

Injonctions et

Fuzzy Logic (

Adam, Parrot, La Tequilera, No more hot dogs, Shaman), Darrot synchronise ses pantins avec des voix humaines transformées en personnages de dessin animé. Ces petits théâtres de marionnettes font dialoguer une souris mâle avec une paire de lèvres, un cervidé avec un sac d'avion, et un corbeau fait faire des pompes à des bouts de métal, apprentissage oblige. Si ce sont tous des androïdes ils n'ont pourtant jamais figure humaine. Le paganisme permet de mettre tout le monde dans le même sac. La science est si souvent au service des maîtres du monde. De quoi péter les plombs ! Darrot et Gabritschevsky sont des savants fous, la folie et l'art offrant de fantastiques échappatoires.

Mais pas question d'art brut pour Eugen Gabritschevsky qui vient d'une famille de Russes blancs fortunés, sa culture immense expliquant l'étonnante variété de ses tableaux. Il s'inspire de sa première vie de biologiste comme de ses souvenirs picturaux pour peindre le monde et ses habitants livrés à des rituels spectaculaires, ordonnés et chaotiques, paysages incroyables où gronde l'orage sous son crâne comme sous son ciel. Ses visages rappellent les marionnettes de Tim Burton ou les masques des Residents, un monde d'enfance broyé par la responsabilité des grandes personnes. Comme si ses expériences aux côtés de Pasteur à Paris, de Koch à Berlin ou à l'Université de Columbia l'avaient rendu fou. Il restera interné pendant cinquante ans, de 1929 à sa mort.

Quant à Nicolas Darrot, il semble sain d'esprit. L'artiste est un héritier direct de Jean Tinguely et Nicolas Schöffer, un metteur en scène brechtien biberonné à Claude Lévi-Strauss et Grandville, se servant des techniques de son temps pour déconstruire les arnaques mystiques qui ne cessent de se perpétuer. Il appelle sa rétrospective

Règne analogue en hommage à René Daumal, ascension inachevée tant il lui reste de scènes à parcourir.

Faune, une de ses dernières œuvres, cette fois plus conceptuelle que dramatique, scrute le ciel au travers d'une "valve à lumière" dans le coin d'une chambre noire. Les constellations sont passées au crible de son obturateur. Attention que le ciel ne lui tombe pas sur la tête ! Car en se moquant avec brio des apprentis-sorciers qui régissent la cité et exploitent la crédulité des peuples le risque est grand de céder aux chimères de la gloire inondant les artistes. Adulés par les foules, les nouveaux dieux se nomment technologie, science de la communication,

entertainment, les sept boules de cristal touchant les plus inventifs quand leurs créatures leur échappent. Or Darrot comme Gabritschevsky sont de fabuleux Frankenstein qui nous entraînent avec eux...

→

Eugen Gabritschevsky (1893-1979) et

Règne analogue de Nicolas Darrot, à

La Maison Rouge, jusqu'au 18 septembre 2016

Catalogues respectivement chez Snoeck 30€, et chez Fage/La Maison Rouge 24€