mercredi 10 juin 2020

Neil LaBute, un réalisateur américain méconnu [archives]

Par Jean-Jacques Birgé,

mercredi 10 juin 2020 à 00:03 :: Cinéma & DVD

Articles du 8 septembre, 15 août, 15 décembre 2006, 11 juin 2007

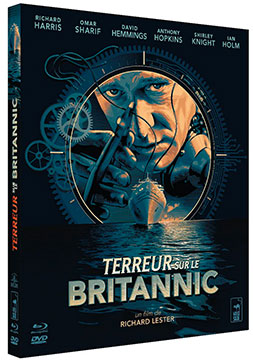

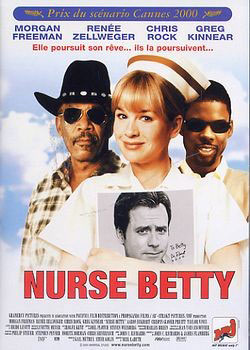

NURSE BETTY

L'excellent scénario de Nurse Betty (Prix à Cannes en 2000) est servi par des acteurs remarquables. Il faut cela pour nous faire avaler cette histoire de fous devenue tellement vraisemblable et banale qu'après la projection nous étions tous devenus un peu schizos. Nurse Betty est une comédie hilarante, dont la brutalité éphémère peut être difficile à regarder tant les ressorts dramatiques qui la soutiennent doivent être solides pour que l'intrigue soit crédible. L'énigme réside surtout dans la confidentialité en France d'une telle réussite. Le dvd est vendu une bouchée de pain (entre 1 et 10 euros !). Renée Zellweger y est beaucoup plus intéressante que dans les Bridget Jones qui ont fait sa renommée, Morgan Freeman et Chris Rock ont un jeu étonnamment sobre, Gregg Kinnear a un rôle tout en finesse, pas plus facile à interpréter que tous les personnages du film. Un étrange site mormon auquel semble rattaché le réalisateur Neil LaBute (En compagnie des hommes, Entre amis et voisins, Possession, Fausses apparences...) divulgue sa biographie.

ENTRE VOISINS ET AMIS / FAUSSES APPARENCES

J'ai depuis reçu des États Unis les DVD de deux autres films, Your Friends and Neighbours (Entre voisins et amis, 1998) et The Shape of Things (Fausses apparences, 2003). Nous sommes en présence d'un véritable auteur, auteur de théâtre d'abord, car Neil Labute adapte souvent ses propres pièces à l'écran, comme Bash: Latter-Day Plays transposé pour la télévision. En recherchant des informations sur le Net, je découvre que le réalisateur est très imprégné de son appartenance à l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, un culte américain qui échappe certainement aux lecteurs français comme moi. En essayant de comprendre en quoi consiste les croyances des Mormons, on s'aperçoit que Neil Labute est un sacré rebelle qui fait exploser les fondements mêmes de son église comme la loi de chasteté, l'homosexualité et surtout "l'abstinence de rapports sexuels sauf entre un homme et une femme légalement mariés" ! Il semble en effet peu probable que ses films soient des dénonciations de la liberté sexuelle ; ils montreraient plutôt, et de façon extrêmement critique, la différence entre les hommes et les femmes. Je les vois comme des blasphèmes, provocateurs aussi bien pour sa congrégation que pour qui que ce soit, même les spectateurs les plus athées. Cela vaudra évidemment au réalisateur d'être mis à l'écart par ses Mormons. Aux USA, ses films ont toujours été controversés, certains voyant par exemple dans In the Company of Men une apologie de la misogynie, d'autres du féminisme. Ses œuvres suivantes ne laissent aucun doute de ce côté là, mais interroge la cruauté de son regard sur la faiblesse des hommes et la puissance des femmes. Les hommes restent des petits garçons, assez lâches, tandis que les femmes gardent la tête froide, manipulatrices libérées de leur désir. Le sado-masochisme semble sous-jacent. Les jeux de l'amour mis en scène par Labute sont sans hasard. Les parties carrées n'y sont pas rares. Ses personnages ont du mal à trouver leur équilibre dans une société hypocrite qui a faussé la donne.

Si Your Friends and Neighbours est dépourvue de musique et que tout se joue dans une espèce de silence morbide, chaque nouvelle séquence de The Shape of Things est ponctuée par les chansons d'Elvis Costello. Ici, pas de sirop à l'américaine. Ni dans la bande-son, ni dans les propos. Si Nurse Betty reste mon préféré (le seul dont il n'a pas écrit le scénario et le plus drôle), je suis resté abasourdi par The Shape of Things. Les scénarios sont toujours riches en rebondissements (j'évite toujours ici de les déflorer), les acteurs formidables.

Les critiques étaient partagées entre le clan de ceux qui y voient un film misogyne et celui de ceux qui prennent In The Company of Men pour un brûlot féministe. Ce n'est ni l'un ni l'autre, LaBute s'en fiche, il dessine seulement un portrait lucide des hommes et de leur façon vicieuse de penser et d'agir, et comme tous ses films, il dérange. Les suivants mettront tous en scène le rapport de forces qui régit les deux sexes. Le remarquable The Shape of Things (Fausses apparences, 2003) est d'ailleurs le renversement exact de celui-ci (1997), une femme y manipulant un homme jusqu'à en faire sa chose, avec une structure du récit assez semblable. Cette fois, les têtes de chapitre sont ponctuées de percussions rituelles avec un sax free érectile. Les films de LaBute ne sont pas roses, ils sont même très noirs. La cruauté des rapports, le sadomasochisme qui les sous-tend, l'impuissance et le pouvoir sont des thèmes qui mettent forcément mal à l'aise le spectateur comme un Pasolini savait le faire. Je n'aime pas raconter un film ni le dévoiler, espérant que mes lecteurs iront le voir les yeux fermés et qu'il les leur ouvrira avec sa lame acérée de chien andalou. Il est probable que ce sont des films qui devraient plaire aux filles qui doivent chaque jour se fader la compagnie des hommes, mais il serait salutaire que les garçons apprennent aussi à se regarder dans le miroir du cinématographe. Et les rôles peuvent s'inverser !

Je n'ai jamais autant lu de critiques assassines sur le site américain Amazon qu'à propos du dernier film de Neil LaBute avec Nicolas Cage, The Wicker Man (L'homme d'osier), mais je m'en suis méfié tant les films de ce réalisateur sont controversés, générant chaque fois des interprétations contradictoires. Remake d'un film anglais de série B signé Robin Hardy en 1973, LaBute en a féminisé le scénario, mettant en scène la revanche des femmes sur les hommes, une constante de son œuvre. Il est compréhensible que les ligues morales américaines voient d'un mauvais œil les provocations du cinéaste mormon. Si la cruauté des femmes s'exerce ici symétriquement par rapport à ce qu'elles ont subi depuis le procès des sorcières de Salem, n'est-ce pas une manière de souligner celle des hommes, celle-ci bien réelle et pérenne ?

Ce film, du genre fantastique, n'est pas le meilleur de son auteur, mais il éclaire la démarche extrêmement originale de ce cinéaste et homme de théâtre quasi méconnu en France. Il y sortira d'ailleurs le 15 août prochain, jour de l'Assomption, amusante coïncidence puisque la communauté de Summersisle Island célèbre la mort et la renaissance (les Protestants ne peuvent souscrire à cette fête qui glorifie Marie, et je me demande bien dans quel état laïque nous vivons) ! Comme le savent probablement mes lecteurs, la religion n'est pas ma tasse de thé. Cet opium du peuple ne me fascine pas plus que les manipulations du nouveau dieu qu'incarne la télévision. Les fantasmes du personnage joué par Nicolas Cage permettent d'évoquer notre monde, machiste et brutal, englué dans de prétendus bons sentiments.

Le dvd (zone 1) propose deux versions. La version de la face A du disque est augmentée d'une scène violente exclue des salles américaines. Mais, chose étonnante, cette version expurgée de la scène censurée propose une coda supplémentaire offrant un intéressant rebondissement. En assistant au racolage d'un nouveau jeune policier dans un bar, on comprend l'identité de la prochaine victime, à sacrifier dans quelques années, lorsqu'il sera mûr !