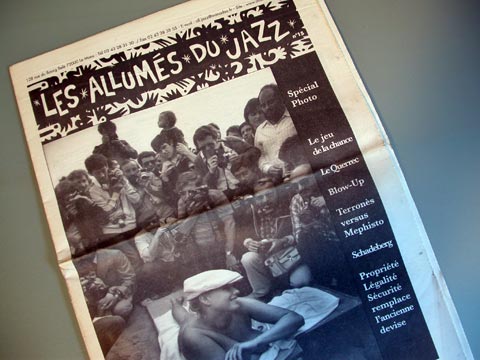

Entretien fleuve d'

Archie Shepp que nous avons réalisé fin 2005 avec

Jean Rochard pour le Cours du Temps du n°13 du

Journal des Allumés du Jazz. Le Blog des Allumés ayant disparu de la Toile, il m'a semblé indispensable de le republier.

En créant récemment le label Archieball, le saxophoniste a suivi ses propres préceptes : que les musiciens afro-américains prennent eux-mêmes en charge la production de leurs oeuvres ! Archie Shepp a également plusieurs fois émis le souhait que les jeunes milliardaires noirs, enrichis par la mode ou le sport, réinvestissent leurs bénéfices en soutenant leur culture, exhumant leurs racines et arrosant les jeunes pousses. Ils donneraient ainsi les moyens nécessaires à ceux qui la défendent, tel ce ténor au son chaud et lyrique qui voulait devenir avocat des droits civiques, s’engagea dans son art, choisit d’enseigner la musique du peuple noir à l’université et continue de chanter le blues...

Propos recueillis par Jean-Jacques Birgé et Jean Rochard.

Transcription JJB.

Vous êtes né en Floride…

Fort Lauderdale, le 24 mai 1937. J’ai déménagé à Philadelphie à 7 ans où

j’ai vécu avec mes parents jusqu’à ce que j’aille à l’université

lorsque j’ai eu 18 ans. Après quatre ans, je me suis marié et j’ai vécu à

New York

pendant treize ans. J’habite dans le Massachusetts où j’ai enseigné à

l’Université pendant trente et un ans et dont j’ai pris ma retraite il y

a trois ans.

Avez-vous commencé la musique à Philadelphie ?

J’étais fasciné par la musique lorsque mon père jouait du banjo. Il

m’apprit les accords de ce qui fut mon premier instrument, mais personne

n’en jouait plus. Je faisais des charlestons, James P. Johnson, ce

n’était pas facile, son banjo n’avait que quatre cordes comme dans les

orchestres de Fletcher Henderson, pas comme celui à cinq cordes qu’ils

utilisent en country. On devait faire avec quatre cordes les mêmes

accords qu’on fait avec six sur la guitare. Je m’en sortais plutôt bien

pour un gamin, mais j’ai préféré le sax. À 10 ans, j’ai pris des cours

de piano lorsque nous avons déménagé vers le nord du pays. À 12, j’ai

commencé des cours de clarinette au collège et avec un professeur privé.

C’était de la musique classique ?

J’ai travaillé la technique, la méthode de lecture, qui sont

occidentales, mais très peu de théorie, c’est un de mes regrets.

Heureusement, avoir fait du piano m’a donné quelques bases pratiques qui

m’ont permis de faire des arrangements. Je vois les accords, les notes

qui bougent. À l’âge de 15 ans, je suis passé au saxophone.

En découvrant le jazz ?

Mon père ne jouait que ça, si vous voulez appeler ça du jazz !

Comment l’appelait-il ?

C’était juste de la musique. Ses goûts étaient très éclectiques à

l’intérieur de la sphère afro-américaine, d’Artie Shaw à Sonny Boy

Williamson, Duke était un de ses préférés, Count Basie, Oscar Pettiford

avec son groupe, The Cats and The Fiddle… Mon père adorait les cordes,

mandolines, banjos, il pouvait presque tout jouer d’oreille. Il m’a

transmis

the sound of music, j’en étais entouré, dans les églises…

Vous alliez à l’église ?

Ma grand-mère, Mama Rose, m’y emmenait trois fois par semaine lorsque

j’habitais le Sud, les Baptistes sont très actifs. Ça m’a même aidé, la

prière ne me met pas mal à l’aise, je m’en sers quand j’en ai besoin.

Cela fait partie de ma culture, ça m’a formé ainsi que ma musique. C’est

utile d’avoir d’autres vecteurs d’inspiration.

Quelles études avez-vous suivies ?

Très conscient des questions sociales concernant les Afro-américains, je

voulais devenir avocat, spécialisé dans les droits civiques. À force

d’écouter mon père discuter politique tous les samedis après-midi, j’ai

même écrit un devoir sur le problème racial aux États-Unis alors que je

n’avais que 10 ans ! Lorsque mon père, qui travaillait en plein

air, était sans emploi, et qu’il pleuvait ou neigeait, ma mère,

coiffeuse et esthéticienne, rapportait les sous à la maison. Lui pensait

que pour un noir la musique ne pouvait être qu’un hobby. Il n’y avait

pas beaucoup de musiciens professionnels dans le voisinage. Le seul que

je connaissais, tout le monde disait qu’il était fou. C’était

faux ! J’ai découvert plus tard que c’était un bon compositeur et

arrangeur. Mon quartier était très pauvre, on l’appelait Brik Yard,

c’est toujours son nom. Pas The Brikyard, juste Brikyard ! C’était

le lieu d’une ancienne usine de briques. Les noirs sont arrivés lorsque

les Irlandais et les Italiens sont partis.

Il y avait beaucoup de musiciens à Philadelphie. Avez-vous rencontré des gars comme Lee Morgan ?

Oui, Philly était une grande ville, c’était facile de les rencontrer. Un

des amis de mon père, Billy Myers, celui avec qui il discutait

politique, louait un appartement dans le même immeuble. Mon père

écoutait du blues, des ballades, des chansons, mais il n’aimait pas Bud

Powell ni Charlie Parker. Il y avait une barrière générationnelle à

l’intérieur de la communauté noire. Or Billy Myers, qui n’avait pas

connu le racisme et la violence du Sud, était un peu plus jeune que mon

père, il connaissait tout le monde, de Sonny Stitt à Bird… Un jour, il

m’apporta un disque de Lester Young et Roy Haynes, Up ‘n Adam, et me

parla d’un concert de Charlie Parker, c’était un an avant la mort de

Bird. À la radio, ils ne passaient pas de noirs, jusque-là je ne

connaissais que le style de Stan Getz ! Alors il m’emmena

downtown

à Philadelphie dans une salle qui s’appelait alors The Met et qui

servait souvent aux cérémonies. C’est ensuite devenu une église, et

maintenant un parking. À l’époque c’était central pour la communauté,

mais ce jour-là, au lieu des deux mille personnes que la salle pouvait

contenir, il y avait cinquante spectateurs à attendre Charlie Parker,

dont plus de la moitié était des blancs. J’avais invité mon copain

Reggie Workman qui habitait à côté de chez moi et avec qui j’ai grandi

dans notre quartier très pauvre, à l’écart. Coltrane habitait au nord de

Philly, Benny Golson, Jimmy Heath étaient dans le sud où ça se passait

vraiment. On ne pouvait écouter de la musique que dans les night-clubs

qui étaient à une heure de chez moi et il fallait avoir 21 ans. À 16 ou

17 ans, j’ai pu emprunter la carte de mon cousin et participer aux

jam-sessions ! Les clubs étaient dans le quartier tenu par les

gangs, les rues étaient dangereuses. Mais comme il y a heureusement une

tradition de respect pour la musique dans la communauté afro-américaine,

lorsque je portais mon sax je pouvais me sortir de situations

délicates : le grand type disait

« My man plays the saxophone ! »

(mon pote joue du saxophone !) et je traversais sans encombre. Un

présentateur de radio, Tom Roberts, organisa des séances pour les

jeunes, il invitait les musiciens de passage à ses ateliers, Ben

Webster, Art Blakey, le vendredi après-midi, juste après la classe.

C’est ainsi que j’ai fait la connaissance de Lee Morgan. À 16 ans, il

jouait avec Coltrane, Johnny Coles, et super bien ! Il tenait le

pupitre de première trompette dans l’orchestre scolaire de Philadelphie.

J’ai demandé à Lee de m’apprendre des trucs, et grâce à lui j’ai

rencontré Bobby Timmons, Henry Grimes, Odeon Pope, et le jeune McCoy

Tyner qui n’avait que 15 ans et avec qui j’ai joué alors qu’il

commençait le piano… Donc ce jour-là au Met, j’ai compris que Charlie

Parker ne jouait pas une musique populaire. Les places étaient chères

pour des jeunes. Incidemment, j’appris que l’organisateur du concert

était le type de ma rue que tout le monde disait fou. Herb Gordie avait

écrit trente-neuf pièces pour orchestre dans un style proche de Stan

Kenton, et il amenait Parker à Philadelphie ! Ce jour-là, j’ai vu

Oscar Pettiford, Red Rodney, Ray et Tommy Bryant, Fats Ride qui jouait

dans le style d’Art Tatum, Butch Balard, toute la crème de Philadelphie.

On a attendu Parker deux heures, sans bouger. Je suis sorti marcher un

peu. Devant moi il y avait un grand type avec un costume élimé, aux

talons usés, avec la première coiffure afro que j’ai jamais vue, car ses

cheveux qui n’étaient pas coupés recouvraient ses oreilles. Il était

très à l’aise, avec une blonde à son bras. Personne n’aurait osé se

promener avec une blanche à Philadelphie, alors j’ai pensé que ça devait

être Charlie Parker ! Je n’avais jamais vu quelqu’un comme lui.

Par son attitude, il défiait le racisme comme tous les autres préjugés

de savoir vivre qu’on m’avait enseignés. Je suis retourné m’asseoir, et

dix minutes plus tard il a fait son entrée, il a attrapé son sax et a

joué plus de musique que je n’ai jamais entendue. Il a commencé avec

Ornithology,

après je ne sais plus. Donald Garrett disait qu’on ne se rappelait

jamais ce qu’il avait joué, on se souvenait seulement du son, énorme,

quasi stéréophonique, partout dans la salle. Contrairement à Coltrane,

Bird était comme une statue, même ses doigts ne bougeaient pas.

À l’époque vous jouiez de l’alto ?

Non, ma grand-mère Mama Rose m’avait offert un ténor Martin. Je suis

allé prendre un cours avec Jimmy Heath, et il a joué tout le temps au

lieu de m’apprendre, parce qu’il n’avait pas d’instrument à lui !

Ça m’a marqué. J’étais allé entendre Stan Getz et Jimmy Raney qui

avaient un tube,

Moonlight on Vermont. Étaient présents

plusieurs centaines de noirs, je parle de la couleur parce que, quelques

étages plus haut dans le même immeuble, le quartet de Jimmy Heath

jouait génialement

How High The Moon. C’est ce qui m’a décidé à

prendre des cours avec lui. J’aimais l’écouter se chauffer, c’est rare

d’entendre un musicien se chauffer, j’ai entendu Dexter, Trane et Jimmy,

c’était très différent, très surprenant. Lorsque Jimmy eut fini, mon

sax était passé du jaune à un orange éclatant ! J’ai beaucoup

appris en regardant. La fois suivante, il n’était pas là, il avait été

arrêté pour avoir fumé un joint à l’arrière d’une voiture, il est

ressorti six ou sept ans plus tard. Philadelphie était très raciste à

cette époque-là. Art Blakey avait été tabassé au New Jersey Town Pike,

Sonny Stitt, Billie Holiday avaient fait de la prison en Pennsylvanie…

Il n’y a que New York et San Francisco qui ne soient pas comme le reste

des États-Unis. Les différences y sont mieux acceptées.

Lee Morgan ou Jimmy Heath étaient-ils concernés politiquement ?

Absolument. Déjà après la Guerre Civile, on trouvait les premiers hommes

libres en Pennsylvanie. Les blancs qui venaient du Sud, de Géorgie, de

Floride, étaient très réactionnaires. Comme à Chicago, ceux venus du

Tennessee, du Kentucky, d’Alabama, du Mississipi. C’était

particulièrement flagrant dans les classes laborieuses attirées par

l’industrie à la fin de la Première Guerre Mondiale, et après la

Seconde. Chicago et Philadelphie n’étaient pas des villes universitaires

comme Los Angeles ou San Francisco. Il y avait des groupes très

violents.

Philadelphie a par ailleurs vu naître un nombre incroyable de musiciens…

Comme Detroit ou Chicago. L’industrie et la technologie marchent main

dans la main avec l’évolution d’une esthétique noire. En Afrique, un

homme joue d’un seul tambour, en Amérique il en joue de cinq ! On

ne fait que suivre le modèle Ford…

Quand la musique est-elle devenue pour vous une affaire sérieuse ?

Le samedi après-midi, à la sortie de ses répétitions classiques, comme

Lee Morgan se plongeait dans la littérature jazz, jouant du Parker et

d’autres trucs, il avait besoin d’un pianiste. Je l’accompagnais pendant

qu’il travaillait. J’ai ainsi appris à compter et à jouer devant des

gens. Morgan fut un de mes mentors les plus importants.

Coltrane était-il déjà par là ?

Non. J’ai découvert Trane pendant ma dernière année à l’université, il

n’était pas si connu que cela. J’avais tenté de jouer au-delà de ce que

permettait de faire la technique classique du sax,

upstairs

comme je disais, et un pote batteur m’a dit que John Coltrane jouait

comme ça. Son nom a retenti comme par magie, il fallait que je le

trouve, mais je ne l’ai rencontré qu’à New York, lorsque je suis entré à

l’Université. J’allais au Five Spot écouter Trane et Monk. Une nuit,

après la fin de la session, j’ai demandé à John si je pouvais venir chez

lui pour qu’il me montre des plans. Il devait être 5 heures du matin,

tout le monde rangeait. Je suis rentré de

downtown à 6 heures

parce que j’habitais Harlem, et j’étais chez lui à 10 heures ! Sa

femme, Naima, Anita de son nom de baptême, m’a dit d’attendre parce

qu’il dormait. J’ai attendu jusqu’à 13 heures qu’il se réveille, en face

de son instrument qui était allongé sur le divan. Il sortait d’une

période très dure, de drogue et d’alcool, tentant de se reconstruire

physiquement, plutôt avec succès. Il n’avait plus que ses incisives,

mais il soufflait, il soufflait, même si c’était douloureux. Il a

commencé à jouer

Giant Steps comme on prend le petit-déjeuner,

avec des traits très rapides. Lorsqu’il eut fini, il m’a tendu le sax en

me demandant si je pouvais le faire. Il m’a posé quantité de questions,

il n’était pas condescendant. J’ai joué quelque chose à l’alto. C.

Sharpe m’avait montré pas mal de trucs. C’est plus difficile de

concevoir les accords au sax qu’au piano, on ne les voit pas. Depuis

Buddy Bolden, Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, King Oliver, la

Nouvelle Orleans, les Afro-américains ont eu une manière bien à eux de

négocier cette histoire d’accords. Beaucoup de musique était aussi créée

dans le Nord-Est et dans le Midwest avec l’orchestre de Fletcher

Henderson, Claude Hopkins à New York, sans oublier Eubie Blake, Lucky

Thompson, James P (Johnson), Willy (Smith) The Lion, Fats (Waller),

« la crème de la crème » au piano… Ce sont les gars qui ont

commencé à réaliser des arrangements pour les grands orchestres dans les

années 20. Quand Pops (Louis Armstrong) a été engagé en 24, c’est

comme s’il venait passer son doctorat, parce que l’orchestre de Fletcher

Henderson était alors le meilleur, le plus sophistiqué, bien plus que

celui de Duke Ellington, il vendait ses arrangements aux autres. C’est

un mythe que le jazz est né à la Nouvelle Orleans. Les grands solistes

en venaient, King Oliver, Sidney Bechet, mais les plus grands pianistes

étaient de New York, ou Pittsburgh comme Earl Hines qui innovait en

jouant le blues.

Avez-vous émigré de Philadelphie à New York pour des raisons musicales ?

D’une certaine façon. Mais en réalité je suis parti à l’Université qui

était dans le Vermont. J’en ai profité pour ne pas retourner à

Philadelphie, allant vivre dans la maison de ma tante à New York, en

1957. Pour tous les musiciens comme moi c’était La Mecque, il y avait

des jam-sessions toutes les nuits, je jouais au Count Basie le lundi, au

Small le mercredi, au Blue Clarinet à Brooklyn le jeudi… J’étais jeune

marié, mon premier fils était né, j’étais mal à l’aise parce que je ne

savais pas quand j’allais rentrer. J’espérais que ma femme serait encore

là, c’était une fille bien, elle est restée trente-cinq ans avec moi.

En 1957, il y avait le Five Spot…

Monk était avec Trane. Monk se mettait à danser, Trane jouait solo. Ce

n’est pas Clint Eastwood qui a fait connaître Monk. Il était

certainement très ésotérique, peu de gens pouvaient le jouer alors, trop

difficile. On n’appelait pas ça du hard-bop, toute cette terminologie

ne reflète pas la complexité du processus. Johnny Griffin, Horace

Silver, Sonny Rollins se référaient au hard-bop, mais je n’ai jamais

entretenu ces stéréotypes. À la même époque, Charlie Mingus faisait ses

trucs. Ce qui était passionnant, c’était l’absolue diversité de systèmes

originaux produits par des hommes et des femmes tout aussi originaux,

comparés aux musiciens classiques. L’orchestre de Count Basie ou celui

de Duke dans les années 40 avec Webster et Hodges, chacun avait son

style, c’est la beauté de la chose. Trane jouant deux notes à la fois,

est-ce du hard-bop ? Il ne s’arrêtait jamais de jouer, ça c’était

nouveau. À la pause, il continuait dans la cuisine du Five Spot, un solo

de vingt minutes, et rejoignait le groupe sur scène. L’intensité de

Trane et Monk était la chrysalide de quelque chose qui n’avait jamais

existé... Même s’il avait des différents personnels, Miles respectait

énormément la musique de Trane.

Vous avez commencé à jouer avec ces gens-là…

J’ai commencé à rentrer dans la musique de Trane, ses solos… Mais je

n’ai jamais vraiment réussi à sonner comme lui. D’autres comme Wayne

Shorter y arrivaient bien mieux. Je venais de commencer à enregistrer

aux Bell Sound Studios que possédait Art Christ, un copain de Roswell

Rudd qui lui avait refilé le studio gratuitement, le soir tard après les

séances professionnelles. On pouvait revendre les bandes, ce que je

n’ai pas manqué de faire. Steve Lacy venait, Don Friedman au piano… Un

soir que j’enregistrais Peace avec Bill Dixon, avec qui j’avais monté un

groupe après avoir quitté celui de Cecil Taylor, j’ai commencé mon solo

avec plein de notes en imitation de Trane. À la réécoute, ça ne me

plaisait pas beaucoup, alors à la prise suivante j’ai joué de la manière

dont je faisais normalement mes exercices, plutôt comme Ben Webster et

les types que mon père écoutait. Mon son, bien ouvert, était bien

meilleur qu’en imitant John. J’avais trouvé ma voix. Certains musiciens

ne la trouvent jamais.

C’était après avoir joué avec Cecil Taylor ?

Au même moment. Le premier enregistrement avec Cecil,

The World of Cecil Taylor,

est plus dans le style de Coltrane, ça m’arrive encore de l’utiliser.

Mais j’avais besoin de savoir qui j’étais et je commençais à avoir mon

propre son.

C’était facile d’avoir des engagements ?

Pas plus hier qu’aujourd’hui ! Un soir au Half Note sur Spring

Street, j’avais demandé à John de m’aider à décrocher une audition pour

Bob Thiele que j’essayais de joindre sans succès depuis des mois ;

il me répondit que beaucoup de gens se servaient de lui parce qu’ils

pensaient qu’il était facile, c’est vrai qu’ils en profitaient parce que

John était un type formidable. Comme je lui réassurai mon amour pour sa

musique, qui n’a d’ailleurs pas bougé, il dit qu’il allait voir ce

qu’il pourrait faire. Il répondait toujours ainsi. Le lendemain,

j’appelai Thiele qui était absent, mais sa secrétaire dit qu’il

attendrait mon coup de fil à 15 heures ! Bob essaya d’abord de me

décourager : « je vous connais avec votre style avant-garde,

sachez tout de suite que tout ce que vous ferez devra être des reprises

de John Coltrane, pas votre musique. » Il pensait que ça me ferait fuir,

mais je connaissais la combine, j’avais pensé à cinq morceaux de

Coltrane que je voulais jouer, j’avais même parlé à Trane de mes

arrangements. Bob n’était pas très chaud pour cette musique dite

d’avant-garde, c’était son premier contact avant qu’il n’enregistre

Albert Ayler et les autres.

Être sur Impulse représentait quelque chose d’important ?

Pour moi certainement. Ils me firent une avance plus importante que tout

ce que j’avais eu et même encore depuis, ils me garantirent deux

disques par an, ça faisait 15 000 $ par an plus les arrangeurs, les

salaires, tout ce que je payais moi-même jusque-là… Après le second

morceau, Bob commença à se dérider. Au troisième, il était tout excité.

Il appela John pour lui dire que c’était formidable, qu’il devait venir

écouter ça. Il devait être 11 heures du soir, John a conduit depuis chez

lui, de Long Island au New Jersey où était le studio, la photo de la

pochette a été prise lorsqu’il est arrivé. Lorsque nous sommes arrivés

au dernier morceau,

Rufus (Swung, His Back At Last To The Wind, Then His Neck Snapped),

le seul que j’avais écrit, différent de tous les autres signés par

John, Bob ne l’a pas aimé et il ne voulait pas le mettre sur le disque,

mais John l’a défendu et c’est grâce à lui qu’il a été édité. Je lui

suis éternellement dévoué, à lui, à ses idées et à sa musique. Il a été

le Stravinsky de ma musique et de ma génération.

Vous avez ensuite été associé à sa musique avec des œuvres essentielles comme Ascension

…

Je n’étais pas si proche de lui, contrairement à des gars comme Wayne

Shorter qui lui rendait visite tous les jours. J’étais marié, j’avais

des enfants et j’habitais loin de chez lui. Mes occasions de discuter

avec lui étaient rares et très particulières. Lorsqu’il m’a appelé pour

Ascension,

je ne sais pas d’où ça sortait, nous ne nous étions pas vus depuis

quelque temps, j’ai été surpris et flatté. Marion Brown était avec moi,

John m’a dit de l’amener aussi ! Il était éclectique, cherchant

partout de nouvelles idées, découvrant des choses chez Albert Ayler dont

Ayler même était inconscient. Il savait entendre le meilleur de chacun,

en toute humilité. Il apprenait.

Comment vous êtes-vous retrouvé dans A Love Supreme

qui est une musique très spirituelle ?

J’ai été surpris qu’il m’appelle. J’ai toujours été quelqu’un de

spirituel même si la spiritualité n’a jamais été mon truc. Celle de John

Coltrane, et Pharoah Sanders à sa suite, était particulière. Mon

contact avec l’univers n’a jamais été différent de ce que ma religion

m’avait enseigné. Je suis resté un Chrétien, Bedrock baptiste, ce que

John n’a jamais cessé d’être non plus. Contrairement à nombreux de mes

contemporains, je n’ai jamais rejoint le mouvement islamique même si j’y

ai pensé sérieusement. L’islam aux États-Unis était un mouvement très

politique qui touchait l’histoire du peuple afro-américain, sa

négritude. Le Coran a produit des gens comme Malcolm X, ou Farakhan qui

en était le disciple. Mon spiritualisme est plus connecté au quotidien,

je n’en fais pas tout un plat.

Vous étiez marxiste…

Je ne voyais pas de contradiction. Le christianisme enrichissait ma

spiritualité, mais il ne la dirigeait pas. La plupart des musiciens ne

sont pas très branchés politiquement, et ce n’est pas une très bonne

idée de discuter de Karl Marx aux États-Unis !

Quand avez-vous écrit The Communist

?

J’y ai travaillé quelques années depuis ma sortie de l’université

jusqu’en 1969. J’ai reçu une subvention de l’Institut Rockfeller pour

écrire la pièce, ils m’ont demandé d’en changer le titre.

Pour la pièce de Jack Gelber, The Connection

, vous ne jouiez que la musique avec Cecil Taylor ?

Absolument. Je voulais initialement devenir avocat des droits civiques

pour m’engager politiquement, mais pendant ma seconde année, j’ai

rencontré le dramaturge Rosenberg qui enseignait le théâtre à mon

Université et m’a poussé à écrire. Il n’était pas alors question de

devenir musicien ! Mes origines sociales étaient sensées me pousser

vers une profession plus pratique comme devenir médecin, où l’on gagne

sa vie. J’ai pressenti qu’il y avait une autre voie pour moi. L’année

suivante, au lieu du droit, j’ai choisi le théâtre, faisant l’acteur,

écrivant… J’ai écrit des nouvelles. À la fin de mes études, je

travaillais à ma seconde pièce. Mes poèmes étaient plutôt des paroles de

chansons, j’en ai écrit aussi à l’époque où je vivais dans le

Massachusetts.

Quand êtes-vous arrivé en Europe ?

1967, pour le Newport Jazz Festival in Europe de George Wein. Cette

tournée a établi ma renommée en Europe. Il y avait tout le monde :

Monk, Miles, Max, Roy Haynes, Stan Getz, Coleman Hawkins… J’ai fait des

télévisions partout où j’allais, je n’ai jamais bénéficié d’une telle

promotion depuis ! George Wein ne m’avait pas choisi, je n’ai

jamais été parmi ses favoris, c’est Impulse qui a insisté. Lorsqu’on a

une grosse compagnie derrière soi, elle pousse les disques, mettant de

l’argent dans les festivals, les tournées…

Vous aviez déjà enregistré Mama Too Tight

considéré par certains comme un jalon important du jazz moderne…

1965. C’était de bonnes compositions, inspirées par les événements sociaux et politiques du moment.

Mama Too Tight

était une figure mythique symbolisant à la fois mes racines, une joie

de vivre, une certaine brutalité… C’était la cousine du batteur Bobby

Durham, elle était une légende par son amour de la musique tout en étant

une personne physiquement très

combative ! Je ne l’ai jamais rencontrée, Lee Morgan m’avait parlé

d’elle lorsque j’étais jeune.

Peu de musiciens puisaient dans le rhythm'n blues à cette époque…

J’étais influencé par Lee Morgan et son Sidewinder. Je voulais composer

mon propre blues. Pendant les répétitions, le tubiste Howard Johnson me

fit remarquer qu’il était en treize mesures ! J’ai conservé la

treizième mesure sans l’avoir imaginée au départ, ce n’était pas simple.

Je ne connaissais qu’un seul exemple chez Duke Ellington. Cet

iconoclasme faisait partie de la nouveauté, ouvrir des portes, briser

les vieilles énergies pour en créer de nouvelles.

Comment cela passait-il avec Bob Thiele pendant les séances ?

Bob était alors un véritable soutien à tout ce que je voulais entreprendre. Après

Four for Trane,

nous étions devenus très amis. Je pouvais choisir mes musiciens, il

m’appelait pour des trucs en dehors de mon contrat, pour écrire de la

musique qu’il souhaitait publier… C’est lui qui a composé la chanson

qu’Armstrong chantait,

It’s a Wonderful World. Il avait le sens

des affaires en même temps qu’une esthétique bien aiguisée, très

sensible. C’est comme dans la Bible, il ne suffit pas d’avoir du talent,

il faut savoir l’exploiter. Il était parfaitement conscient de ce qu’il

faisait, il a produit ces pochettes très élaborées à deux volets, il

mettait son nom de producteur en bas, il a donné un nouveau style à A

& R…

Certains musiciens vous ont-ils particulièrement soutenu ?

Pas vraiment d’un point de vue musical… Bill Dixon m’a donné des

conseils pour ma carrière ! C’est lui qui a créé le Jazz Composer’s

Orchestra dont il avait l’idée depuis le début des années 60. Il

voulait coordonner la Révolution d’Octobre du Jazz qui a anticipé le

Jazz Composers Orchestra. Il a appelé Carla Bley, Mike Mantler, Sun Ra,

Albert Ayler, moi-même… Carla Bley et Mike ont poursuivi avec le JCO.

Dixon était bourré d’idées. Nous sommes allés ensemble voir Savoy

Records avec les bandes enregistrées aux Bell Sound Studios, il leur

donnait des idées de production. Bill ne jouait pas tant, il

faisait le copiste pour George Russell, il a un coup de patte

extraordinaire, c’est presque de la calligraphie, il peignait aussi,

travaillait aux Nations Unies, enseignait…

Comment avait tourné votre relation avec Coltrane au temps de Mama Too Tight

?

Trane s’intéressait à tout ce qui se faisait, aux harmoniques aigues

d’Albert Ayler par exemple. Il s’est inspiré de cette musique quasi

métaphysique pour Expressions et ses magnifiques derniers disques, il

obéissait à une discipline technique. J’étais alors passionné

d’arrangements, ayant toujours adoré le son des grands orchestres, le

Duke Ellington des débuts, très

expérimental,

Black Beauty, Pretty and The Wolf qui est un dialogue parlé en musique…

Vous avez même une fois joué à ses côtés…

Salle Pleyel à l’époque où je sous-louais un appartement avec Don Byas

et Cal Massey. Don et Cal partageaient la chambre du fond tandis que je

dormais sur le divan du salon. Duke était de passage et j’espérais

rejoindre l’orchestre. J’avais apporté mon instrument, mais j’avais

seulement assisté à la répétition. Cal et moi avions accompagné Don que

Duke avait invité. Il y avait cinq ténors, Paul Gonsalves, Harold Ashby,

Ben Webster, Hank Mobley… Après son solo, Don revint en coulisses très

désappointé. C’était un gars qui travaillait beaucoup alors que je

restais plutôt au lit avec une fille… Il me dit qu’il n’arrivait pas à

jouer du sax de Paul, qui en possédait toujours plusieurs. Paul

bricolait ses instruments. Le bec sur lequel je joue depuis 1963 était à

Paul, je l’ai acheté d’occasion au Danemark, c’est au moment où j’ai

échangé mon bec en ébonite contre un en métal. On buvait tous pas mal,

mais Don tenait bien l’alcool, moi aussi d’ailleurs. J’ai dit à Don de

me passer le sax de Paul pour que j’en joue. J’ai cru reconnaître un

signe de Duke qui m’invitait à les rejoindre sur

C Jam Blues.

J’ai alors compris ce que voulait dire Don : le bocal de Paul

n’était pas fixé, il tournait sur lui-même, pas moyen de le stabiliser,

je tournais ma tête dans tous les sens en paniquant, je ne savais même

plus dans quelle clef j’étais, depuis le piano Duke me soufflait

« C… C » (do). C’était

C Jam Blues, évidemment que c’était

en do ! À la fin de mon solo, je termine sur une harmonique, je

croyais être en sol, comme je jouais un la avec la transposition du sax…

Plus tard, j’ai entendu une cassette pirate où j’ai l’air d’être dans

le ton, ça ne sonnait pas si mal… L’harmonique a continué de résonner

même après que j’ai retiré le bec de ma bouche ! J’ai compris que

Cat Anderson avait attrapé ma note et la tenait à la trompette… Je n’ai

pas fait l’affaire, mais j’ai joué avec le maestro ! Dans je ne

sais plus quel magazine il y avait une photo de moi en train de serrer

la main de Duke avec en légende : « Un Black Panther rencontre

Duke Ellington » !

Qui appartenait à votre premier orchestre, avec lequel vous avez commencé à tourner en Europe ?

Jimmy Garrison, Grachan Moncur, Roswell Rudd, Beaver Harris. On n’avait

pas de pianiste. Le Newport Festival m’a donné une notoriété qui me sert

encore aujourd’hui. En 1969, lorsque Impulse a découvert que j’avais

pas mal enregistré pour Byg, cela a cassé mon contrat, ce qui n’était

pas génial. J’avais une famille de quatre enfants. Impulse était

généreux, mais je ne pouvais pas y arriver avec seulement deux disques

par an, et pas question d’avance. J’ai retravaillé plus tard pour eux

avec

Attica Blues et

The Cry of My People… Ce n’était

pas simple non plus avec Byg, je n’ai jamais signé de contrat pour les

bandes d’Antibes. Le concert avait été annulé, mais Byg l’a maintenu.

J’avais refusé que ce soit enregistré, malgré cela ils l’ont édité en

inventant des titres à mes morceaux, je n’ai jamais touché un sou !

C’est passé d’Actuel à Monkey Records, maintenant ça s’appelle Charly

Records. Claude Delcloo et Jean-Luc Young avaient volé pas mal de bandes

à Radio France, pareil pour Jean Karakos sur EMI. Ils ont transféré

leur compagnie sur l’île de Man où ils sont intouchables. Je les ai

poursuivis pendant des années. Ils ont tenté de s’attribuer les droits

de Mama Rose, etc. J’étais pourtant coéditeur de tous les titres. Je

devrais faire ce que Zappa a fait, les pirater à mon tour, éditer mes

propres disques et les laisser m’attaquer !

J’ai rencontré Frank à Amougies en Belgique. Bob Thiele m’avait demandé

de faire de la publicité pour les Mothers of Invention qui étaient alors

moins connus que moi ! On avait fait des photos pour eux dans une

salle du Village. Plus tard donc, à Amougies, Frank, qui était sans les

Mothers, m’a demandé s’il pouvait se joindre à mon orchestre. Il y avait

Herbie Lewis à la basse, Beaver Harris, le poète Art LeRoi Bibbs, Cal

Massey… Je l’ai revu à mon université, ça n’a pas été facile de

l’approcher. Il y avait des gros bras avec le crâne rasé, des badges

oranges des Simpsons et des T-shirts « Frank Zappa ». On m’a amené à

lui, il buvait un jus d’orange allongé sur un sofa. Il m’a prévenu que

si je voulais jouer avec eux il enregistrait tout ce qu’ils faisaient

(F.Zappa,

You can’t do that on stage anymore, vol.4). J’ai répondu que ça ne pouvait pas être mauvais pour mon image !

Toute la série Byg était très symbolique d’un nationalisme tant

politique qu’esthétique, c’était passer de la théorie à la pratique. Pas

seulement émettre mes idées mais les jouer. Étudiant, j’avais entendu

des disques avec des poètes comme Ezra Pound ou T.S. Eliot, et je

m’étais dit qu’on pouvait enregistrer autre chose que de la musique, des

mots pas forcément chantés, des récitatifs. Un enregistrement est pour

moi comme une pièce de théâtre.

En 69, à l’époque de Yasmina, a Black Woman

et de Poem for Malcolm

, étiez-vous engagé auprès des Black Panthers ?

Non, jamais. J’en connaissais en Californie, et plus tard Eldridge

Cleaver à Alger. Mon engagement politique était probablement plus à

gauche que leur nationalisme même s’ils ne prônaient pas une nation

noire séparée de la communauté blanche. À New York, ils ont créé pour

les enfants de très bons programmes pédagogiques qui existent toujours.

Leur internationalisme était trop national pour moi.

Vous étiez alors très provocateur. Blasé

porte une charge politique et érotique incomparable…

Cette chanson s’adresse aux hommes noirs et aux femmes noires, c’est

l’échec des hommes noirs à poser les fondations d’une structure

familiale. Cela remonte à l’époque de l’esclavage. J’en avais écrit les

paroles et j’avais choisi Jeanne Lee ! Sa voix me rappelait celle

de ma mère. Les gars de l’Art Ensemble, Lester et Malachi, vivaient à

Paris dans un camion qui appartenait à un Hollandais, Willem, qui plus

tard ouvrira le club The Thelonious. Il a aidé beaucoup de musiciens, il

est mort depuis. Ça a peut-être été le premier enregistrement de Lester

et Malachi ici.

Vous avez commencé à tisser un réseau de contacts, à enregistrer pour de multiples compagnies…

Après ma rupture avec Impulse, livré à moi-même, j’ai enregistré où et

quand je pouvais. J’y étais obligé, parce qu’à une période où je ne

faisais pas de disques, je me suis aperçu que le peu d’audience que

j’avais m’avait totalement oublié. Après la période Byg, là où

j’enseignais, à l’Université de Buffalo, mes jeunes étudiants noirs ne

savaient même pas que je jouais du saxophone. Pharoah Sanders était

fantastiquement populaire, avec

Jewels of Thought, et puis

Karma

avec Leon Thomas qui rappelait les Pygmées avec son jodling si

contemporain. Tout ce retour à l’Afrique était dans la musique de

Pharoah, magnifiquement réalisée. Ça a été une grande leçon :

lorsque vous ne faites pas de scène, il faut enregistrer. Aussi, lorsque

des gens me disent que j’enregistre trop, je réponds que je ne

travaille pas tant que ça, je ne suis ni Michael Brecker ni Keith

Jarrett ni Chick Corea. McCoy Tyner peut travailler 365 jours par an.

Moi j’ai de la chance si je fais trois bons mois. Je devais survivre.

Des concerts comme ceux de Massy ont influencé de nombreux musiciens

en France. Vous étiez attendus avec la même émotion qu’un groupe de

rock ! Il y avait une puissance dramatique…

Je travaillais avec Terronès. Je ne me rendais pas compte de cet impact.

Je structurais ma musique d’un morceau à l’autre. J’étais également

influencé par Miles Davis et Dexter Gordon. J’ai regardé comment les

autres se servaient de la scène. Les concerts de Miles avait une telle

intensité sans qu’aucun mot ne soit prononcé. Chaque morceau semblait

mener inévitablement au suivant. C’est comme écrire un livre en sachant

où l’on veut le terminer.

Une nouvelle ère voyait le jour, le free jazz s’essoufflait…

J’ai commencé à me tourner vers le blues de mes racines.

Attica Blues

a été le pivot. J’enseignais déjà à l’Université de Massachussets.

L’époque avait changé. Les jeunes étaient devenus plus pacifiques,

acceptant le status quo. Il n’y a rien de plus authentique dans cette

musique que le blues. Dans les années 60, à côté de Coltrane, les trucs

les plus importants venaient de Johnny Walker, Aretha Franklin, Dionne

Warwick…

Ils ont touché les masses populaires, pas seulement les noirs.

Vous attendiez-vous à plus de succès avec Attica Blues

ou Cry of my People

?

Absolument. J’espérais attirer l’attention que Miles obtenait avec ses

disques sur Columbia. Son producteur a mis le paquet dans la

transformation de son image, sa coiffure, des talons hauts, ses

vêtements. Auparavant, Miles portait des costumes italiens cintrés et

soudain il se met à porter des tuniques indiennes. J’ai essayé de faire

pareil, mais Impulse n’en avait rien à faire ! J’ai enregistré des

45 tours avec

Money Blues pour qu’ils soient joués à la radio, mais ils me sont restés sur les bras.

Quelle était votre approche de la loft generation

?

Ça a démarré beaucoup plus tôt que ce que l’on croit. En fait, c’est moi

qui l’ai commencée ! En 1963, revenant de Copenhague, j’ai rejoint

The Organization of The Young Men qui était très politique, avec

d’autres jeunes Afro-américains comme Amira Baraka, LeRoi Jones, Alvin

Simon, Brenda Walker, Black Ray, Abbey Spelman, Larry Young, écrivains,

peintres, musiciens, poètes... Nous avons changé le nom de

l’organisation pour En Garde, comité pour la liberté. Pour ramasser de

l’argent pour l’organisation, nous avons fait des concerts dans un loft

où LeRoi Jones vivait avec sa femme. Dans le même immeuble vivait un

autre saxophoniste que j’ai influencé, Marzette Watts. Le premier

article écrit sur moi était d’ailleurs de LeRoi Jones dans Metronome.

C’est là qu’eurent lieu les premiers

loft concerts. J’avais

Sunny Murray, Dennis Charles ou Billy Higgins à la batterie, Don Cherry à

la trompette, toujours pas de pianiste, Don Moore à la basse. Je

donnais cinq dollars à chacun, j’en prenais dix comme leader, c’est tout

ce qu’on avait. Il y venait énormément de monde de l’East Side, des

hippies. Dans les années 70, Ornette acheta un loft et y donna des

concerts, c’est ce qu’on appela le loft jazz, mais ça avait commencé

avec le mouvement des droits civiques.

Qu’est-ce qui a changé dans le monde depuis que vous avez commencé ?

Pas mal de choses. Les gens sont plus pauvres qu’alors. Les SDF sont un

phénomène qui n’existait pas lorsque j’étais enfant. Il y avait bien une

rue avec des clochards qu’on appelait Tenderloiner, mais aujourd’hui à

New York, dans le Queens ou à Brooklyn, on voit des gens qui font les

poubelles, portant des sacs en plastique, ce qui montre bien que les

conditions socio-économiques se sont détériorées, particulièrement aux

États-Unis. Le système social américain s’y est détourné de nombreux

citoyens, les gagnants sont montés en épingle, mais il y a tant de

perdants. Que faisons-nous pour eux, allons-nous les

effacersimplement ? Ils sombrent dans le crack… Les riches sont de

plus en plus riches. C’est de plus en plus dur pour ceux qui sont

marginalisés. Notre société est de plus en plus réactionnaire. Nos

libertés et nos droits civiques sont annihilés, les jeunes sont

découragés. Le racisme évolue sous une forme plus maline, fasciste, avec

les skinheads, plus doctrinaire et sinistre. Le racisme est submergé

par l’ascension de la pauvreté et le problème de la drogue… On peut se

poser la question d’une future confrontation cataclysmique entre les

racistes et les pauvres dirigés par la drogue. En Californie, les Creeps

et les Bloods peuvent être aussi dangereux que n’importe quel groupe

nazi. Il faut trouver un moyen de résoudre ces problèmes. Nous aurons

soit un monde comme celui que George Bush essaye de créer, soit un monde

plus sympathique, comme celui que certains Français évoquent, qui tient

compte des pauvres dans nos sociétés. Il est important de dire non au

capitalisme occidental qui n’a aucune conscience sociale (

l’entretien a eu lieu à la veille du référendum sur la Constitution européenne).

Vous avez souvent été un avocat des droits civiques avec votre saxophone. Est-ce que la musique peut changer les choses ?

Nous avons besoin de vrais avocats pour changer les institutions, rigides et corrompues. D’un autre côté,

« I’m black and I’m proud »

a bien fait évoluer la société dans les années 60. Mais c’est de la

musique populaire. Ma musique atteint

relativement peu de monde, sauf peut-être lorsque des gens comme vous

m’interviewent, mais votre journal ne touche pas suffisamment de monde

non plus. C’est un combat, on fait ce qu’on peut.

Il y a une relève dans le rap…

Ils sont devenus une voix nouvelle dans cet esprit de changement social.

Même si certaines paroles sont très négatives sur la famille et la

société, elles réfléchissent la réalité de leurs vies. Les rappeurs, des

gens comme Russels Simmons, qui est comme un porte-parole des jeunes

noirs dans le ghetto, essayent d’infléchir le rap vers la politique. Le

rap est probablement l’équivalent de ce que nous étions dans les années

60, mais il évolue hélas dans un contexte social très négatif.

Les disques recommandés par Archie Shepp

- Fats Waller

Lulu’s Back in Town et

Handful of Keys

- Ferdinand “Jelly Roll” Morton interviewé par Alan Lomax (épuisé :

un différent oppose hélas la succession de Morton aux producteurs du

disque, Riverside, privant le public et les étudiants en musique de cet

inestimable morceau d’histoire orale et de la musique renversante qu’il a

inspirée)

- Folkways “Jazz Collection”, Folkways-Ash Records (20 volumes

épuisés) : la succession de Folkways, Asch records, a annoncé la

mort des petits labels de disques specialisés en ethnomusicologie et

musiques non commerciales plus populairement appelées folk music. Par

exemple, le morceau

Maple Leaf Rag y reçoit un traitement

classique du grand saxophoniste et clarinettiste Sidney Bechet, un

Afro-américain pratiquement inconnu aux États Unis. D’autres

performances incluent un volume entier consacré à l’orchestre de

Fletcher Henderson. Certains de ces enregistrements remontent à 1924

lorsque Louis Armstrong quitta Chicago et les ensembles ‘Hot Five’ et

‘7’ pour rejoindre les orchestres de Fletcher Henderson et Don Redman,

Ben Webster y figure dans des arrangements de Benny Carter des années

30. De rares exemples de chants de travail, blues, negro spirituals et

prêches dont l’incroyable enregistrement de 1930 du sermon

Dry Bones par le Révérend J.M. Gates devant une congrégation de seulement trois personnes, realisé par John et Ruby T. Lomax.

-

Maple Leaf Rag, Sidney Bechet et Hank Duncan

-

Struttin’ with some Barbecue, Louis Armstrong

-

Mary’s Waltz, écrit par Herbie Nichols et interprété par Mary Lou Williams et Don Byas (rare)

-

I got Rhythm, Don Byas, Art Tatum et “Slam” Stewart

-

Salt Peanuts par Don Byas et John Birks “Dizzy” Gillespie

-

Keep Off The Grass, James P. Johnson

-

My Foolish Heart, Gene Ammons

-

Along Came Betty écrit by Benny Gibson et interprété par D. Gillespie

-

Shot Gun, Junior Walker

-

Cryin’ in the Chapel, Sonny Till

-

Walk On By et

A House is not a Home, Dionne Warwick

-

Respect et

Dr. Feel Good, Aretha Franklin

-

Sweet Sixteen, BB King

-

Oh Mary Don’t You Weep, The Swan Silvertones

-

Said I wasn’t Gone Tell Nobody chanté par Marion Williams et The Abyssinian Baptist Choir (2 volumes Columbia)

Ainsi que l’ensemble des œvres de Charlie Parker, Thelonious Monk,

Bessie Smith (Anthologie Columbia), Robert Johnson (Columbia), Hudie

“Leadbelly” Ledbetter, Art Tatum (

Fascinatin Rythm), “Lucky”

Thompson, Edward “Sonny” Stitt, Dexter Gordon, John Coltrane, Coleman

Hawkins, Earl Bud Powell, Nina Simone, Ben Webster…

Il y en a tant auxquels j’ai contribué, et tous ne racontent pas

seulement leur propre histoire mais aussi l’histoire d’un peuple. Je

n’en ai cité que quelques uns, laissant de côté la foule de ceux et de

celles qui sont les racines mêmes de la muse qu’ils servent. Qu’en

est-il de Hank Mobley, Melba Liston et Mary Lou Williams, Dorothy

Donegan, Hazel Scott, Jerome Richardson, Tadd Dameron, Kenny Dorham

"Griff" and Rouse, les frères Jones, les frères Heath ; sans

mentionner JJ Johnson, 'Philly Joe' et l’indispensable Horace Silver.

J’ai même oublié de citer Ray Charles et James Brown ; j’ai écrit

une chanson intitulée

A Dedication to James Brown pour mon album

Live in San Francisco vers 1966, et l’enregistrement par Ray Charles de

Halleleuja How I Love Her So, et puis le solo emblématique de David Newman ! Etc., etc.

Les livres recommandés par Archie Shepp

-

Le monde s’effondre, Chinua Achebe (Présence Africaine)

-

People in Quandaries, S.I. Hayakama (Harper & Brothers)

-

Treat it Gentle, autobiographie de Sidney Bechet (Da Capo)

- L’Autobiographie de Louis Armstrong (rare)

-

Black Song (The Forge & The Flame), John Lovell

-

The Palm-Wine Drinkard, Amos Tutuola (Grove Press)

-

Collected Works, Paul Laurence Dunbar (University Press of Virginia)

-

Othello, William Shakespeare

-

The autobiography of an ex-colored man, James Weldon Johnson (IndyPublish.com)

-

Music is My Mistress, Duke Ellington (Da Capo)

-

Les frères Karamazov et

Crime et châtiment, Dostoïevski

-

Black Boy et

Un enfant du pays, Richard Wright (Folio Gallimard)

-

Chronique d’un pays natal, James Baldwin (Gallimard)

-

Les élus du seigneur, James Baldwin (Robert Laffont)

-

Homme invisible pour qui chantes-tu ?, Ralph Ellison (Grasset)

-

La Bible

-

Le Coran

-

La Bhagavad Gita

-

Histoire de la musique noire américaine, Eileen Southern (Buchet)

-

The Souls of Black Folk (Les âmes noires), W.E.B. Du Bois

-

Le peuple du blues, LeRoi Jones (Gallimard)

-

L’homme qui ne voulait pas se taire, John A. Williams (André Dimanche)

-

Poèmes de Gwendolyn Brooks B

Les disques d’Archie Shepp recommandés par lui-même

(depuis 2005 bien d'autres disques ont été publiés)

J’ai enregistré plus de 125 vinyles sans compter les CD, DVD et

cassettes. Voici quelques exemples qui ont été bien accueillis par les

gens qui écoutent ma musique.

Récemment :

-

First Take, duo avec Sigfried Kessler (Archie Ball 0104 - EN VENTE AUX ALLUMÉS)

-

St. Louis Blues (Pao 10430 ; Jazz Magnet 2006)

-

Left Alone Revisited : A Tribute to Billie Holiday, duo avec Mal Waldron (Enja ; Synergy)

Chez Impulse! :

-

The Cry of My People (ABC-Impulse!)

-

Tribute to Duke Ellington, avec Earl May, Albert Dailey,

Philly Joe, peut-être Walter Davis Jr. au piano ou peut-être que je

confonds avec un autre album (Phantom)

-

The Way Ahead, avec Ron Carter à la basse et Walter Davis Jr (A9170 ; Grp272)

-

Things have got to change (Universal-MCA)

-

Attica Blues, les versions américaine (A9222 ; Universal) et française (Blue Marge 1001)

-

Mama Too Tight (A9134)

-

New Thing At Newport (GRD105 ; Polygram)

-

On this Night (A97)

Chez Actuel/BYG (actuellement sous le label Charly Records)

produits illégalement sans contrat :

-

Blasé

-

Yasmina, a Black Woman

-

Early Bird, titre attribué à l’album par des producteurs véreux

-

Brotherhood At Ketchaoua avec Philly Jo Jones et Hank Mobley, un autre titre produit malhonnêtement

-

Black Gypsy, un cd où j’apparaissais en sideman, quoi

qu’important, et qui est miraculeusement ressorti sous mon nom, œuvre du

producteur Pierre Jaubert, sans contrat encore une fois !