Dans

24 heures de la vie d'un clown la voix off de

Jean-Pierre Melville rappelle les effets de Sacha Guitry doublant ses comédiens, enregistrés muets dans leur quotidien, alors que le son est présent sur la piste, probablement resynchronisé. Mais ici le sujet du film que le cinéaste réalise et produit lui-même en 1946, un an avant

Le silence de la mer, est le clown Béby revenant sur ses souvenirs. Ce n'est pas encore la

Nouvelle Vague, pas plus que

Van Gogh ou

Guernica d'Alain Resnais offerts en bonus, mais il la préfigure. Il faut bien des pères à ces jeunes cinéastes que Françoise Giroud rassemblera malgré eux en 1958 sous le terme de Nouvelle Vague. La fiction s'invite explicitement dans ce documentaire. On comprend que le cinéma vérité usurpe évidemment son nom. Dès qu'on pose une caméra et qu'on pratique le montage, il y a mise en scène. Ici le style est déjà melvillien.

Le générique du court métrage de

Jacques Rivette,

Le coup du berger, tourné en 1956, fait apparaître Jean-Claude Brialy, acteur fétiche de la bande, coscénaristes Claude Chabrol producteur délégué et Charles Bitsch qui signe les images, Jean-Marie Straub assistant-réalisateur ! Mais c'est surtout la renaissance du producteur

Pierre Braunberger qui lancera tous ces "Jeunes Turcs" des Cahiers du Cinéma. Dès 1927 il produit Alberto Cavalcanti et les premiers films de Jean Renoir, fait tourner son cousin

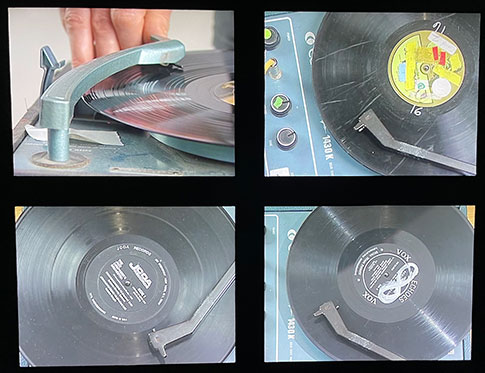

François Reichenbach, présent dans ce double DVD avec l'étonnant

À la mémoire du rock, témoignage d'une époque (1962, foules de jeunes en délire avec Eddy Mitchell, Vince Taylor et Johnny Hallyday, mais aussi d'intéressants décalages musicaux avec Boccherini !) et

Le petit café (1963), mais aussi Truffaut, Godard, Rouch, etc. Je me souviens de lui à la fin de sa vie, c'était très émouvant de voir ce tout petit monsieur dont le visage était entièrement recouvert de poil blanc comme un oisillon tombé du nid et de penser qu'on lui doit

La chienne, Partie de campagne, Tirez sur le pianiste, Cuba si, Vivre sa vie, Petit à petit, etc.

On retrouve Brialy dans deux autres vaudevilles,

Tous les garçons s'appellent Patrick de

Jean-Luc Godard, scénario

Eric Rohmer et

Une histoire d'eau que Godard cosigne avec Truffaut. La drague, très mal vue aujourd'hui, et les histoires d'alcôve travaillent ces jeunes cinéastes, pour la plupart des petits bourgeois qui rêvent de coucher avec des actrices. Ils ont condamné les vieux réalisateurs qui traitaient de sujets sociaux et certains, tel

François Truffaut, reviendront même au classicisme qu'ils fustigeaient. La différence tient au style, tournage en extérieurs, dialogues enlevés voire improvisés, lumière naturelle, montage rock 'n roll, économie de moyens, complicité d'une jeunesse dorée de l'après-guerre qui veut s'amuser... Ces courts métrages leur permettent de faire leurs armes avant leurs premiers longs. Pour

Charlotte et son Jules Godard double Jean-Paul Belmondo, monologue critiquement machiste inspiré par

Le bel indifférent de Jean Cocteau.

En 1956

Alain Resnais possède déjà une maîtrise incroyable (c'est son vingt-et-unième court métrage) lorsqu'il filme la Bibliothèque nationale pour

Toute la mémoire du monde sur un scénario de

Rémo Forlani... Un chef d'œuvre. Lumière, angles et mouvements de la caméra, montage, choix du texte comme dans l'autre film présenté, une commande,

Le chant du styrène, deux ans plus tard... Cette fois le commentaire, un hymne à la matière plastique tout en alexandrins, est de

Raymond Queneau et la musique de

Pierre Barbaud, inventeur de la musique algorithmique !

Musique jazz composée par

André Hodeir pour le documentaire plus classique

Ô saisons, ô châteaux d'

Agnès Varda qui, contrairement aux autres a déjà réalisé un long métrage,

La pointe courte, probablement le premier film de la Nouvelle vague.

Plus original, commencé comme un documentaire,

Les surmenés de

Jacques Doniol-Valcroze, glisse d'abord vers la critique sociale par le texte, puis vire à la comédie avec Brialy et Jean-Pierre Cassel. À noter la musique de

Georges Delerue, un habitué du groupe, entre électronique et jazz.

Bien qu'il ne se reconnaisse pas dans la Nouvelle Vague, mais produit par Braunberger,

Maurice Pialat est représenté ici par deux courts métrages,

L'amour existe, un très beau documentaire mélancolique sur la banlieue parisienne tourné en 1961, et l'année suivante

Janine, sur un scénario de

Claude Berri qui rappelle un peu

Tous les garçons s'appellent Patrick, deux types évoquant la même fille sans savoir qu'ils parlent de la même. Musique de René Urtreger.

Dans

Chanson de gestes de

Guy Gilles on retrouve la poésie du quotidien propre à la Nouvelle Vague.

Jeanne Barbillion fait partie des rares femmes qu'on a laissées réaliser ! Pour

L'avatar botanique de mademoiselle Flora elle choisit Bernadette Lafont (dont je ne reconnais pas la voix), Raoul Coutard à la lumière, Michel Legrand et Jacques Loussier pour la musique, mais qui est le trompettiste ? Miles ?). Les tambours accompagnent les chants et danses de

La goumbé des jeunes noceurs où

Jean Rouch tient la caméra à l'épaule. Pour la fiction

Les veuves de quinze ans il a choisi les jazzmen Gérad Gustin et Luis Fuentes pour suivre deux petites bourgeoises yéyé. L’une est sérieuse, l’autre pas. Encore un film sur la jeunesse des années 60, avec la question du bonheur, sujet de

Chronique d'un été quatre ans auparavant...

Deux versions de

La sixième face du Pentagone, extraordinaire document réalisé en couleurs par

Chris Marker et François Reichenbach, sont proposées. Française ou anglaise. Le film relate la marche sur le Pentagone organisée en octobre 1967 par la jeunesse américaine en opposition à la guerre du Viêt-Nam. Passionnant évidemment.

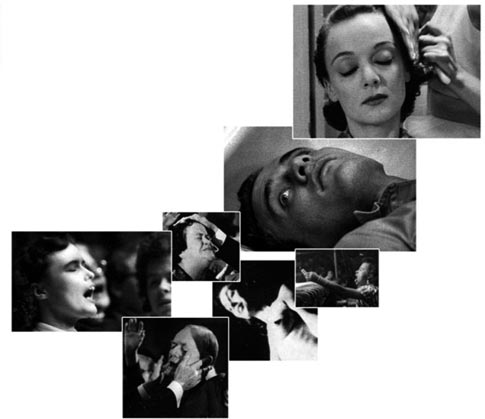

On termine avec

La direction d'acteur par Jean Renoir où "le patron" donne une leçon magistrale à

Gisèle Braunberger. Confronté à des comédiens, j'ai toujours suivi à la lettre les conseils de Renoir ! Indispensable.

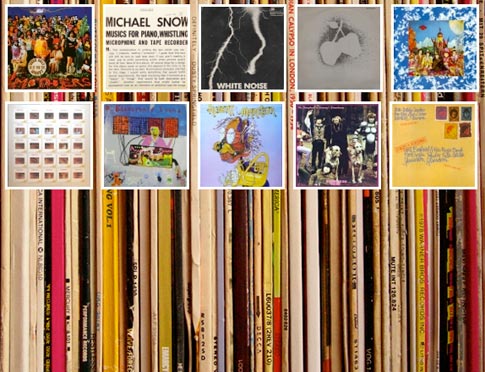

→

19 courts métrages de la Nouvelle Vague, Double DVD

Doriane, 6½ heures, avec un livret illustré de 16 pages rendant hommage au travail du producteur Pierre Braunberger, 25€, sortie le 14 novembre 2022